|

|

|

--- |

|

文學위의 文學 출판사입니다. PDF로 전환하여 복사기로 책을 만듭니다. 자세한 내용은, '디지털 인쇄'에서 확인해 보세요! |

제로보드 4.0의 일기(日記) 이곳은 '제로보드 4.0'에 있던 내용을 추출하여 되올린 곳인데... 간혹 게시판의 하단 내용에 이상이 생긴다. 그렇지만 봉사로 있다가 무려 6년만에 다시 눈을 뜬 것만 같다. 또한 글을 쓰던 예전의 기억을 떠올려 볼 수 있어 얼마나 좋은지 모르겠다. 너무 기쁜 나머지 이정도만해도 과분한 것 같다.

4. 양식기 공장에서...(3) 날아가는 오리 (2)

2007.06.18 07:05

경비를 따라 들어간 건물은 불록 벽돌로 벽을 쌓고 지붕을 스레트로 얹은 허름한 건물이었다. 정문에서 곧바로 걸어 가서 넓은 마당을 지나치면서 좌측으로 경사진 언덕이 보였다. 그곳에 울창한 포풀러 나무들이 둘러처진 방책처럼 언덕 위에 숲을 이루고 서 있었다. 그 언덕배기가 내가 살고 있는 집에서 바라보였으며 그 아래 쪽의 공장들은 포풀러 나무로 인하여 시야가 가려져 있었으므로 마치 비밀의 통로처럼 생각되어졌었다. 이제 그 비밀스러운 장소를 직접 들어와 여기저기 살피게 되니 한편으로는 의문스러운 모든 장소가 한 눈에 들어 오면서 비밀이 풀리는 기분이 들었다.

좌측으로는 비탈진 언덕 위에 사무실, 완성부, 식당 건물이 자리 잡고 그 뒤로 병풍처럼 포풀러 나무 숲이 울창하게 들어찼다.

우측 편으로 두 동의 같은 크기의 건물이 길게 위치하였는데 그곳은 프레스 기계들이,

"쿵쿵...쿵!" 거리면서 엷은 철판을 물고 들어가는 로라를 따라 연속해서 찍어 누르는 기계의 금형 가다에 따라서 그 모양들이 떨어져 내렸다. 두루마기처럼 감겨 있는 철판이 주기적으로 이동하면서 찍혀 나왔으며 그 아래로,

"철크덩!" 하는 소리와 함께 떨어져 나온 제품들이 비명을 지르는 것처럼 나뒹굴었다. 넝마처럼 주위만 남은 기레빠시(찌꺼기)만이 가닥가닥 떨어녀 나온 알맹이를 빼앗긴체 뒤 쪽으로 밀려 나왔는데 그것이 마치 갈치를 먹을 때 살을 빼먹고 남은 가시처럼 보였다. 우측의 기계실을 지나치면서 그곳에 배정받으면 5톤에 가까운 육중한 기계들 앞에서 금형 가다에 박혀 나오는 제품들을 광주리에 담고 갈치뼈처럼 앙상한 기레빠시를 치우는 작업에 적응하여야 한다는 생각을 잠시 갖어 본다. 어제는 봉제공장에서 카톤박스에 포장된 와이샤쓰를 담는 일을 했었다. 그 일과 이 일을 비교해보면서 이상하게도 적응하는 데 별로 어렵지 않을 거라는 느낌이 들었다.

정문에서 중앙 쪽으로 계속하여 100여미터 정도의 넓은 마당을 중앙으로 걸러 가더니 이윽고 한 건물의 출입구 앞에서 뒤를 바라보았다. 그러나 경비는 기계실 앞을 지나쳤으며 200미터쯤 되어 보이는 마당을 가로질러서 빼꼼히 열려진 건물 쪽으로 계속 걸어갔는데 그곳은 어둠고 컴컴했으며 요란한 소음이 끊임없이 들려오고 있었다. 건물로 들어서는 입구의 머리 위 벽에 붙어 있는 나무 위에 인두로 새겨진 듯한 간판이 보였다.

"광연마!"

나는 광연마라는 글씨를 보고 그 안으로 경비를 따라 들어가면서 마치 지옥에 들어가는 느낌이 들었다. 실내는 창문조차 없었으며 형광들과 천정에 달려 있는 레온 빛의 대형 조명이 켜 있었지만 사물을 분간하기에 조금 시간이 걸릴 정도로 어둡고 침침했다.

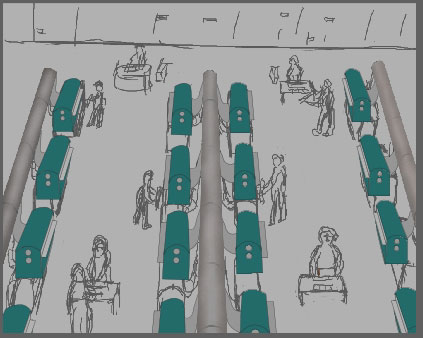

잠시 후 사물이 눈에 들어오기 시작했는데 커다란 창자 모양으로 천정을 가로 놓여진 둥근 원통형의 관이 우선 띄였다. 나는 마치 창자로 둘러진 놀이공원에 온 것같은 음습한 분위기에 그만 얼이 빠진 기분이들었다. 그속에서 사람들은 기계 앞에서 찝게 같은 것을 밀어 넣었다가 다른 기계로 들고 가는 것이었다. 그런데 기계 속에 대형 찝게가 걸치자 로라가 내려와 찝게에 물려 있는 제품을 닦기 위해 맞물려 회전을 하였다. 이때마다 매캐한 연기가 솟구쳤으며 그 연기는 뒤에 있는 창자같은 원통형의 관을 따라 빨려 들어가는 듯 사라졌다. 그러나 그 일부는 회전하는 연마기의 회전으로 인하여 밖으로 솟아 나왔으므로 이 창고 같은 어둡고 음습한 분위기는 그 검은 먼지와 냄새로 범벅이 되어 버린 것처럼 느껴졌다. 하물며 사람의 얼굴과 작업복으로 튀여 나와 두 눈만 멀뚱거리는 검은 형채로 일을 하는 것이었다. 작업자들의 대부분이 기계 앞에서 찝게에 물린 제품을 집어 넣고 빼내는 동작을 취하고 있었는데 모든 일은 찝게에 물린 상태로 이루워 졌다.

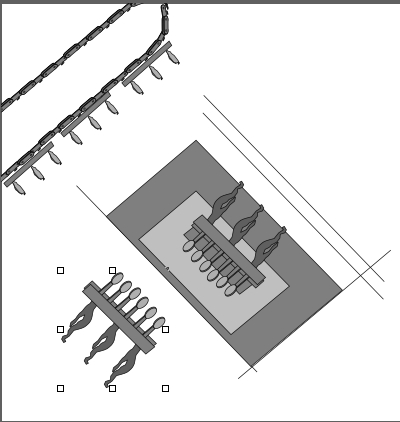

찝게는 아래의 그림처럼 이루워진 대형의 바이스였다. 세 개의 바리스뿌레야의 손잡이가 달여 있었으며 길에 벌린 찝게를 물게 되면 그곳에 여러 개의 제품들이 물리게 된다. 찝게는 라인의 뒤에서 작업을 끝내고 상자에 담고 나면 체인으로 된 이송 콘베어에 걸면 앞으로 이동을 해 와서 처음 작업자가 손으로 떼어내고 물리고 있었다. 작업 공정은 단순해 보였으며 제품의 크기와 종류가 달라 보였다. 그것 때문에 기계의 라인별로 구분을 짓고 다섯 라인 중에 세 라인만 운영하는 것 같았다. 작업하는 라인의 머리 위에 켜진 형광들 불빛 아래서 일을 하는 사람들은 대략 대 여섯 명이었는데 그들은 손목에 토시를 끼고 있었고 허리 아래로는 앞치마를 내려 뜨리고 있었다.

'음... 경비 아저씨, 제발 기계실에서 일하게 해 주세요! 하고 애원을 해 볼까?'라는 생각이 들면서 갑자기 앞서 보았던 기계실에서 일하고 싶다고 싶은 마음이 꿀떡같았다.

댓글 0

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 456 |

4. 양식기 공장에서...(5) 날아가는 오리 (2)

| 문학 | 2007.06.24 | 2912 |

| 455 |

방향

| 문학 | 2007.06.24 | 2936 |

| 454 |

열심히 뛰면 그만큼 돈벌이가 된다.

| 문학 | 2007.06.21 | 2877 |

| 453 |

4. 양식기 공장에서...(4) 날아가는 오리 (2)

| 문학 | 2007.06.18 | 3023 |

| » |

4. 양식기 공장에서...(3) 날아가는 오리 (2)

| 문학 | 2007.06.18 | 3304 |

| 451 |

4. 양식기 제조 공장에서...(2) 날아가는 오리 (2)

| 문학 | 2007.06.15 | 3012 |

| 450 |

4. 양식기 공장에서...(1) 날아가는 오리 (2)

| 문학 | 2007.06.13 | 3121 |

| 449 |

3. 강변에서...(4) 날아가는 오리 (2)

| 문학 | 2007.06.12 | 2908 |

| 448 |

3. 강변에서... (3) 날아가는 오리 (2)

| 문학 | 2007.06.10 | 2920 |

| 447 |

아침의 맑은 정신으로...

| 문학 | 2007.06.03 | 2971 |

| 446 |

E-Book 을 만들다. (2)

| 문학 | 2007.05.28 | 3797 |

| 445 |

E-Book 을 만들다.

| 문학 | 2007.05.22 | 3106 |

| 444 |

1. 비상 1-1 막타워에서 3 날아가는 오리 (2)

| 문학 | 2007.05.19 | 3126 |

| 443 |

1-1. 군대에서... (3) - 날아가는 오리 (2)

| 문학 | 2007.05.14 | 3102 |

| 442 |

거대한 맘모스의 도시 - 날아가는 오리 (2)

| 문학 | 2007.05.13 | 2966 |

| 441 |

거대한 맘모스의 나라

| 문학 | 2007.05.07 | 3067 |

| 440 |

날아가는 오리 (2) '에 대하여...

| 문학 | 2007.05.07 | 2867 |

| 439 |

비상(飛翔) 1-1. 군대 훈련소에서... 날아가는 오리 (2)

| 문학 | 2007.05.05 | 2945 |

| 438 |

웹(Web) 으로 책 만들기

| 문학 | 2007.05.04 | 3522 |

| 437 |

아, 연녹색의 계절이여!

| 문학 | 2007.05.02 | 3029 |